Démocratie Afrique

- "NOUS LES PEUPLES", AVONS DROIT NOUS AUSSI, A LA DEMOCRATIE

- Introduction

- 1. Démocratie : entre éclipse et "l'Etat, c'est Moi !"

- 2. Revisiter les indicateurs de la démocratie

- 3. Pour un Sommet sur l’Avenir de la Démocratie

- 4. Le cas du Sénégal : au sommet sur l’avenir de la démocratie

- 5. Autres Étude Cas À Soumettre Lors Du " Sommet Sur L’Avenir De La Démocratie "

- Diagramme Hélicoïdal Tripolaire

"NOUS LES PEUPLES", AVONS DROIT NOUS AUSSI, A LA DEMOCRATIE

Introduction

1. Démocratie : entre éclipse et "l'Etat, c'est Moi !"

La démocratie est assurément un droit universel, un Bien Commun jusqu'au "Dernier Kilomètre" où se trouvent l’Afrique selon les indicateurs disponibles. Le plaidoyer, malgré tout surprenant, suppose que cette Valeur est exclue par "Nous les Peuples" signataires de la Charte des Nations Unies le 26 juin 1945. De même que les Africains sont oubliés dans l’autre "Nous les Peuples : le rôle des Nations Unies au 21e siècle », Déclaration du Millénaire adoptée par son Assemblée Générale le 11/09/2000. Pourtant l’ONU rejette clairement ces suppositions en affirmant que les premiers mots de la Charte « Nous, les peuples », reflètent bien le principe fondamental de la démocratie : « la volonté du peuple est la source de la légitimité des États souverains et, par conséquent, de l'ONU dans son ensemble ». De même, la Déclaration du Millénaire affirme clairement sa volonté de « Répondre aux besoins spéciaux de l’Afrique » en y soutenant la consolidation de la démocratie et aider les Africains dans la lutte qu’ils mènent pour instaurer une paix et un développement durables et éliminer la pauvreté, afin d’intégrer le continent africain dans l’économie mondiale ».

D’où la question suivante : s’agit-il d’un acte manqué révélateur d’une éclipse définitive de la démocratie en Afrique et destiné à dégager le système international de toute responsabilité dans l’échec des Africains à exercer ce droit ? Oui si le journal entend par là que tout a été fait pour que les Africains exercent ce droit mais n’y arrivent pas ; surtout quand ils sont « francophones ». Les données disponibles confirment d’ailleurs cette hypothèse. Selon des sources variées dont « The Economist Intelligence Unit (EIU Democracy Index », le nombre de pays par continent respectant à peu près le processus démocratique serait passé dans les 54 pays Africains de 16 en 2000 à 7 en 2024 . Loin derrière tous les autres peuples toujours en 2024 : Océaniens (3/3, les 11 autres pays n’étant pas inclus), Européens (35/44), Asiatiques (14/49), Américains (13/35). La chute, principalement attribuée aux conflits, est encore plus vertigineuse dans les ex-colonies françaises d'Afrique où ce nombre serait tombé de 8/25 à 0 si par on ne sait quel miracle, le Sénégal n'avait pas en 2024 sauvé leur honneur. Elargie aux autres pays entièrement ou partiellement francophones, le score fait réfléchir : 0/4 asiatiques, 1/2 américains (Canada), 4/4 européens dont 3 démocraties parfaites (Suisse, Luxembourg, Belgique) et une imparfaite (France).

De là à attribuer « l’éclipse démocratique africaine » uniquement aux « lourdes ambiguïtés de la France », ses satrapes ainsi qu’à la multiplication d’Etats prédateurs et à l’émergence d’autocraties militaires exploitant le ressentiment envers la France. Un pas que le journal franchit sans se donner la peine de toucher à la douleur exquise : "l'Etat, c'est Moi" dont découle depuis plusieurs siècles toute la gestion publique au profit de Groupes d'Intérêt à Agenda Privé ou GIAP. Les timides tentatives de réforme échouent compte tenu du niveau extrêmement élevé de médiocrité et de corruption qui gangrène cet espace "franco-africain" au détriment de la fourniture de Bien Commun tel que la démocratie. A titre d'exemple J.J. Laffont déplore la vulnérabilité de l'Etat Jacobin français face aux implications de la globalisation, contrairement à la plupart des autres pays de l'Ocde et propose plusieurs étapes "vers un état moderne : une analyse économique"1999. Un quart de siècle plus tard, ce repoussoir de l'Etat Westphalien affiche toujours son ambition : préserver les acquis, être répliqué dans le monde entier. D'où la multitude d'initiatives qui font de l'état jacobin le terrain favori de la figure de l'entrepreneur politique type "nostalgique de l'appel d'empire". La principale leçon tirée est que l’approche strictement économique n'est pas adaptée pour réformer l'Etat. C’est le domaine privilégié de l’Analyse de Politique ( Policy Analysis)

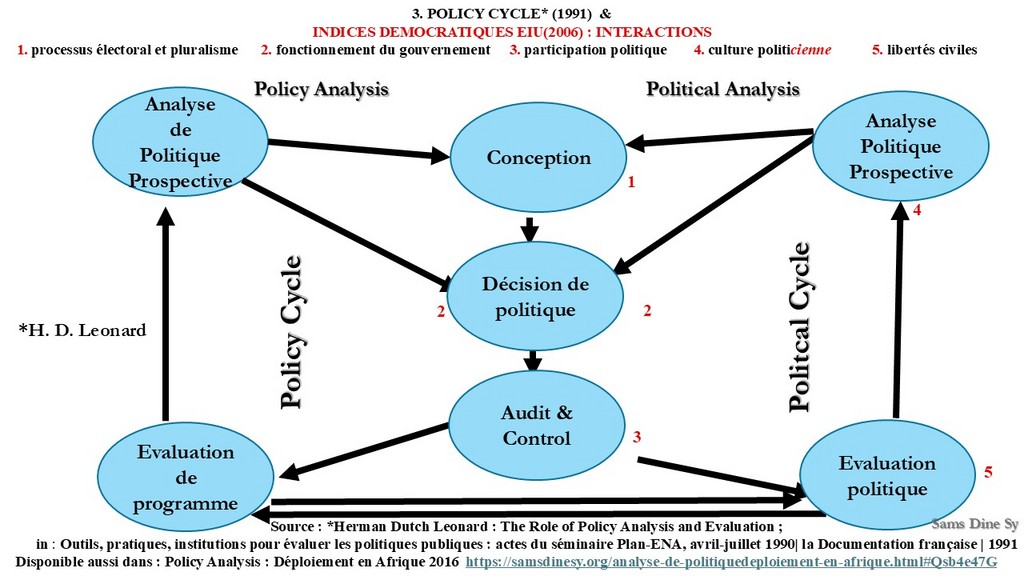

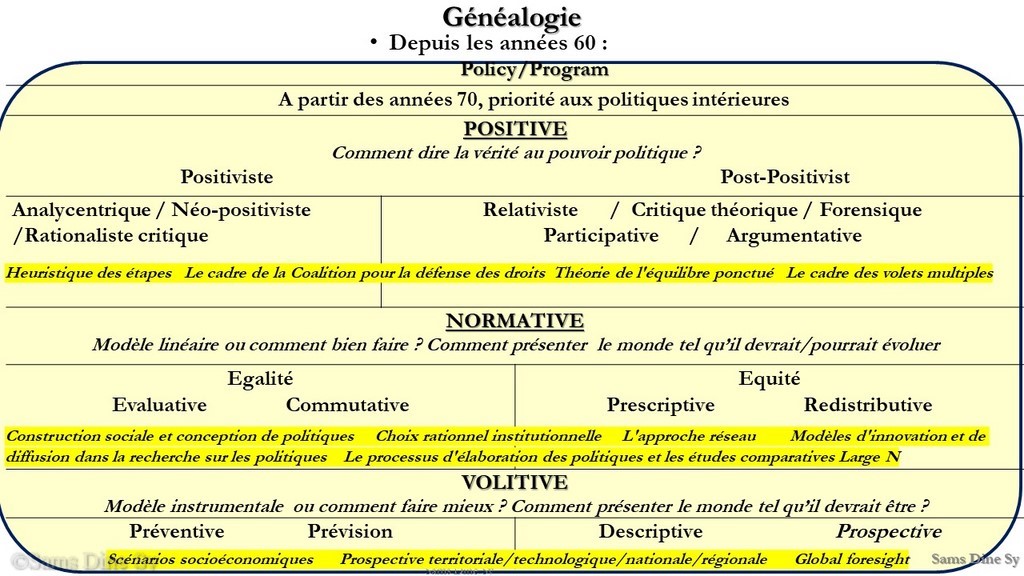

A la décharge du journal, l'Indice de démocratie EIU survole le sujet dans le choix des cinq catégories quand une seule relève du Policy (fonctionnement du gouvernement) tandis que les quatre autres participent du Political (processus électoral et pluralisme, participation politique, culture politique, libertés civiles). Il ignore l'influence du processus politique, les modalités d'inscription dans l'agenda, les différents cycles de transformation, les interactions avec le cycle politique. Plusieurs tentatives d’inclure Policy Analysis dans le Cursus des agents publics attendent toujours d’être opérationnalisées. Même la dernière en date initiée par ONU 2.0 reste très timide quand elle n’en retient qu’un aspect (Prospective Stratégique) plutôt adaptée aux entreprises, oubliant que la Science Prospective s’inscrit dans une Méthodologie Exploratoire ce qui en fait un pôle en interaction étroite avec deux autres : Science Constructive (Policy Analysis) et Science Transformative (Analyse Cyclique). C’est seulement ainsi qu’ONU 2.0 assure la promotion «d’une culture d’avant-garde et des compétences de pointe pour améliorer l’impact du système des Nations Unies ».

La présente anecdote fournit quelques éclairages sur l’ampleur du déficit dans ces trois sciences au cœur du Diagramme Hélicoïdal Tripolaire, surtout dans l’espace francophone. Dans l’espoir que le Monde impulse une nouvelle réflexion sur les indicateurs de la Démocratie.

Herman D. Leonard (Harvard University) informe ses collègues qu’il va donner une conférence introductive sur le Rôle de l’Analyse de Politique et de l’Evaluation lors d’un séminaire Plan-Ena en 1991. Ces derniers, perplexes lui demandent dans quelle langue, il va s'exprimer. Surpris par la question, il promet d'y réfléchir. Une fois sur place, il commence par poser une devinette sur ce qu’il y a pour « MDUL » not « MDUM » dans un cours en Policy Analysis (What it does "MDUL" not "MDNM "). Cela suffit pour provoquer un exode massif de cerveaux désireux d'avoir la réponse. Mais, une fois de retour, ils s'empressent d'effacer toute trace du vernis reçu dans l’espoir d’accéder aux plus hautes fonctions publiques exécutives, soucieux de seulement perpétuer la tradition jacobine "l'Etat c'est moi !", la démocratie ? une ductilité !

2. Revisiter les indicateurs de la démocratie

Du « pari de Protagoras » (~ 490 - 420) sur la délibération citoyenne fondée sur la justice et le respect, il ne resterait finalement qu’une fable selon Platon. Pourtant les normes production, de sanction et d’instruction supposés faire de l’art politique un don constituent toujours une source d’inspiration quand les rapports entre la science et la politique deviennent inextricables dans le contexte de globalisation : tous les citoyens devraient disposer de suffisamment de talents pour prendre part à la délibération politique et être gratifiés d’une voie égale lors du vote ; sanctionner, châtier comme un fléau de la société tous ceux qui sont incapables de se doter du sens de la justice et du sens de respect afin d’en faire un bon usage ; aidos et de diké doivent être des vertus civiques à enseigner et pratiquer activement, non des talents naturels.

Au regard de ces trois normes, le bilan de la démocratie restera toujours peu reluisant tant que les indices EIU ne mettent l’accent que sur la première norme. Ces indices trahissent surtout une réalité : les pays classés « démocraties parfaites ou imparfaites » ne sont pas mieux préparés que les autres en l’absence d’une vision suffisamment robuste face à tant d’incertitudes. La robustesse de ce premier indicateur de la démocratie découle autant du mode de choix des thèmes fédérateurs que du degré de préservation des principaux attributs de la souveraineté quitte à les transférer à un écosystème fédéral avec l’accord du peuple doté d’une culture politique suffisante pour éclairer le choix des élus ou représentants. L’existence d’un dispositif complet de formation supérieure adaptée et de renforcement des capacités est un élément clé de cet indicateur s’il est dédié à l’analyse de politique et à la prospective.

Malheureusement, ce n’est le cas nulle part dans le monde en dehors de quelques initiatives timides et partielles. Les US y ont sans conteste contribué avant de s’enfermer dans la Science Normative, prendre un décret pour entrer dans l’Age d’Or de la Science de Référence, esquisser un scénario de type « Norms of Norms /NoN) comme alternative aux deux autres - Science of Sciences /SoS et Future of Futures / FoF – sur lesquels travaillent le monde académique (NASEM) en vue d’industrialiser la science et celui des Think Tank (APF) pour faire de la démocratie un marché.

Celui de l’ONU ne l’est pas davantage. Pourtant, tout signataire de la Charte des Nations Unies reconnait implicitement que la démocratie est un bien, une valeur, pas simplement un droit. Autant de thèmes fédérateurs d’une vision indispensable pour naviguer entre différents scénarios dont ceux qui structurent la globalisation.

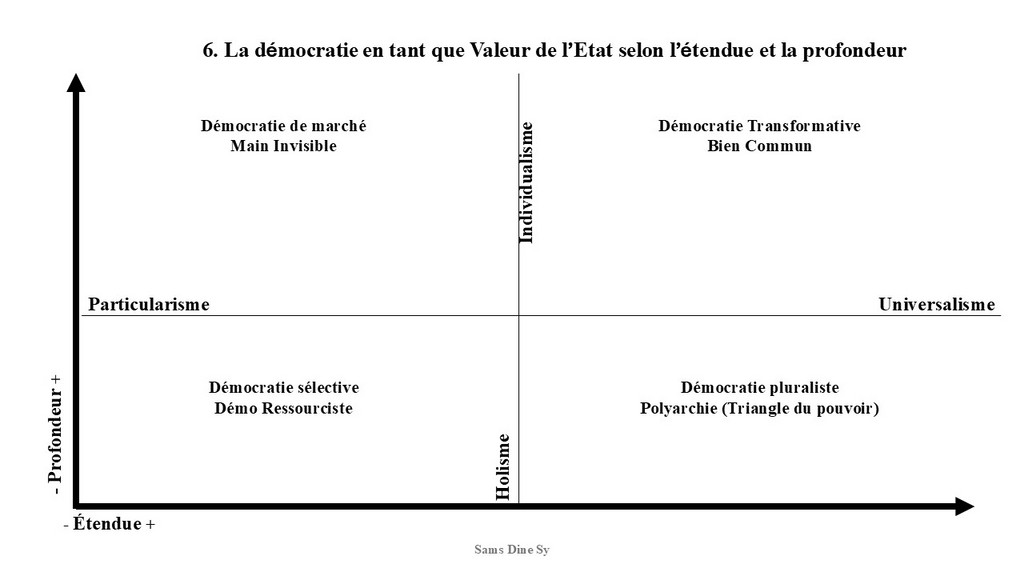

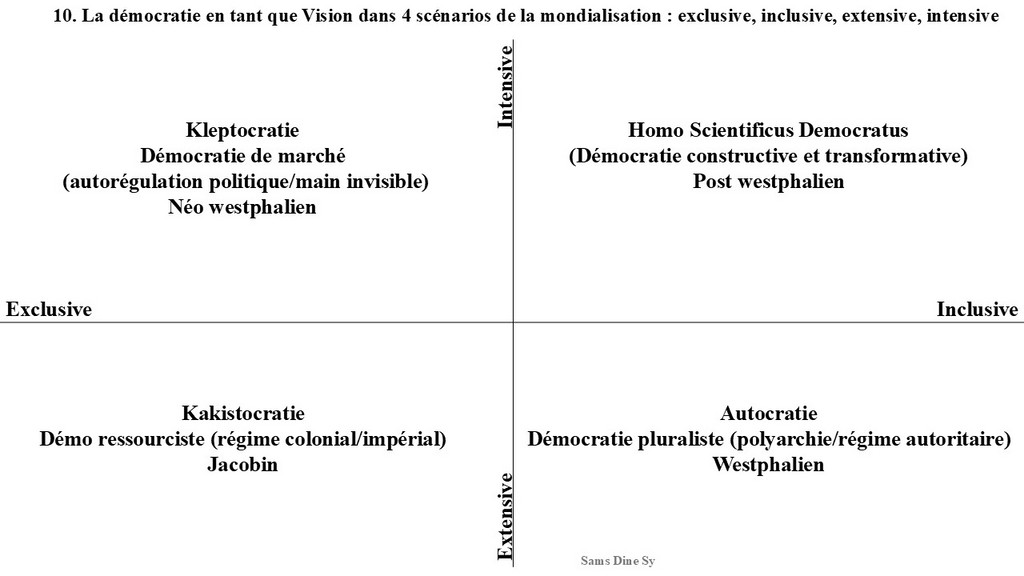

3. Pour un Sommet sur l’Avenir de la Démocratie

L’éclipse africaine découle finalement d’un biais dès lors que le système de gouvernement renvoie à une vision inscrite dans l’espace et le temps à partir d’un exercice de prospective. Omettre cette dimension c’est tout simplement s’imposer devin doté d’une « main invisible » du type gouvernance de la démocratie par le marché (kleptocratie, ploutocratie, théocratie) ou par les armes (kakistocratie, ethnocratie). Sans pour autant exclure le régime de type polyarchie (autocratie).

4. Le cas du Sénégal : au sommet sur l’avenir de la démocratie

Bien que le rapport des Sénégalais à la démocratie soit ancien - sans doute même avant le premier millénaire - on s’en tient ici à la période couvrant la seconde moitié du second millénaire (5 siècles B.P) dans cet espace sans frontière, marquée par une série de hold-up sur sa population et ses ressources. Au cours de cette période, le pays sert de courroie de transmission de plusieurs cultures politiques allant de la monarchie absolue de royaume (XIVe siècle) à l’autocratie républicaine (XXe siècle) en passant par l’état jacobin ou monarchie constitutionnelle, puis le régime impérial. Tout sauf la démocratie comme l’américaine érigée en exemple par Tocqueville. L’empire colonial s’impose depuis la Sénégal dans tout l’espace ouest et centre africain toujours par la violence et la terreur.

Qualifié d’abord de "Porte Océane" de l’esclavage et de la traite négrière (1500 -1880), le pays est ensuite réduit au statut de Station Service de l'expansion coloniale (1857) avant que sa population active soit réquisitionnée pour servir de « chair à canon » pendant deux guerres mondiales sous l’étiquette tirailleurs sénégalais. Malgré, une contribution décisive à la victoire contre l’Allemagne Nazi, les Forces Alliés décident de les assigner au statut de vaincu en leur interdisant, ainsi qu’aux afro-américains réquisitionnés, tout défilé dans les rues de Paris et de Berlin et en organisant une grande extermination ou T44 dans un camp situé au Sénégal. Le but avoué est de les convaincre ne disposer d’aucun droit à la démocratie, que rien ne change malgré l’abolition de l’esclavage et qu’au nom du dispositif de contre-valeur, ils ne sont ni éligibles au Plan Marshall ni libres de disposer de leurs ressources. C’est d’ailleurs la principale raison de l’exclusion de toute référence à la démocratie dans la Charte des Nations Unies « Nous les Peuples » en 1945.

Les années soixante inaugurent un nouvel épisode quand, à la suite d’élections, le pays prend son indépendance. A l’image de son mentor, il bascule à son tour dans l’autocratie républicaine pendant quatre décennies. La culture coloniale continue d’être omniprésente pendant toute la période marquée par la sécheresse physique, aggravée par la sécheresse financière découlant des Programmes d’ajustement structurel (PAS). L’essentiel du pouvoir de décision reste entre les mains du personnel expatrié chargé de veiller à la continuité du flux continu d’évasion massive des ressources et des capitaux. Un flux visible à l’œil nu sauf dans les statistiques. Les recettes sont donc en priorité affectées au remboursement de la dette extérieure. Une dette d’autant plus factice qu’elle découle de cette conception de l’aide publique au développement qui l’assimile - selon qu’elle est conditionnelle ou concessionnelle - à une prime pour service rendu ou un pourboire à l’attention des groupes d’intérêt candidats à la préservation du statu quo. Le Système des Nations Unies est le garant de ce type de « deal » à travers le modèle « multi-bi » permettant aux bailleurs de fonds publics bilatéraux de s’abriter derrière pour gérer en toute tranquillité ce nouveau type polyarchie pour reprendre le concept de R. Dahl (Who Governs? Democracy and Power in an American City, 1961, New Haven, CT: Yale University Press), même s’il ne renvoie qu’à deux dimensions à la démocratie : le droit de participation aux élections et au processus politique et le droit à la contestation publique. Il évolue vers un semblant de démocratie de marché dès que l’initiative « promotion de l’homme d’affaires sénégalais » est adoptée, permettant d’être haut fonctionnaire le jour et entrepreneur la nuit, jusqu’à l’épuisement du fonds. Une initiative qui structure définitivement les rapports entre l’Etat et le secteur privé sénégalais, les syndicats et la société civile quand ils réclament toujours, bien qu’inconsciemment, la reconduction. Les obstacles qui ralentissent toute évolution vers une démocratie de facto sont aussi internes quand la bureaucratie s’érige en tant que systèmes de gouvernement de jure.

A partir des années 90, de timides évolutions font progressivement basculer l'administration publique dans un nouveau système accordant plus de place à la culture politique dans l’espoir qu’elle se diffuse auprès de toutes les institutions et des citoyens. L’expertise nationale est impliquée pour la première fois dans un exercice de prospective (Sénégal 2015) même si la méthodologie de type stratégique imposée par le personnel expatrié est inadaptée. Pendant ce temps, toujours depuis le Sénégal, un autre est conduit à l’initiative des Nations Unies à l’échelle de la Zone Franc et de l’Afrique face à l’Europe monétaire suscitant toutes sortes de tentatives de capture et détournement par la coopération bilatérale, y compris l’injonction de répliquer le modèle européen d’union économique et monétaire sans faire référence à l’exercice parrainé par les Nations Unies. Histoire de rappeler le monopole sur toute initiative régionale ou idée neuve.

L’évaluation des capacités d’exécution de projets par l’administration publique est un moment de bascule vers toute une série d’exercices exclusivement réservées à cette expertise nationale dont la vulgarisation du rapport Jansson révolutionnant le modèle d’intervention des institutions des Nations Unies. En découle, l’impérieuse nécessité de réorienter du cursus des économistes planificateurs vers policy analysis science (Idep/Uneca) dans toute l’Afrique et au-delà. En découle aussi pour le Sénégal, le premier exercice de planification sans aucune participation des bailleurs de fonds (9e Plan), puis l’élaboration de politiques clés dont la cartographie du système d’innovation, la promotion de cluster de compétitivité et d’incubateurs, la politique financière, la politique de gestion des dépenses publiques. Au grand dam de l’expertise étrangère qui y voit un danger pour sa suprématie et n’en revient pas de voir tant d’approches novatrices se diffuser dans une ex-colonie alors qu’elle doit le rester à tout prix. Au grand dam aussi d’une partie de l’expertise nationale pour qui « le Sénégal n’est pas une économie de marché financier émergent mais un Etat Social selon l’Article 1er de sa Constitution », « le Sénégal est depuis son indépendance une République Socialiste ! ».

Il aura fallu simultanément « tordre le bras » du Gouvernement et la « main invisible » qui veille sur le PAS pour sortir de la période d’austérité après avoir obligé le premier à nettoyer le système budgétaire rempli de « fonds spéciaux », démontrer au second que son « Compréhensive Development Framework » imposé tel une coquille vide n’était pas adaptée aux réalités du pays et proposer une alternative qui

l’opérationnalise au point de le voir répliqué dans d’autres pays sous ajustement structurel.

D’où la rupture prévisible dès que la perspective d’être vraiment une démocratie devient réalité en 2000. Le nouveau système mis en place se revendique « démocratie de marché », ce dernier étant entièrement tenu par une « main invisible » libérale. La nouvelle politique de rémunération des agents de l’Etat, qui double le salaire des fonctionnaires crée un malentendu alors qu’au départ il s’agissait tout simplement de réparer une injustice découlant de leur blocage durant plus de deux décennies d’austérité et surtout de mettre en place un nouveau dispositif d’incitation à la performance compte tenu d’une perspective économique plus favorable. Elle est interprétée comme une porte ouverte vers toutes ces excès découlant de la démocratie de marché : ploutocratie kleptocratie…

C’était néanmoins sans compter sur la tragédie du 11 septembre 2001, vue comme une attaque contre la démocratie. Le reste du monde est subitement enfermé dans l’Axe du Mal jusqu’à ce qu’il prouve le contraire. Aussitôt, 43 pays acceptent de rejoindre la coalition au sein de l'opération Irakienne "choc et effroi " du 20 mars 2003 malgré l’opposition d’autres au sein de l'ONU dont la Chine, la Russie l'Allemagne et la France,. Si la position des trois premiers est jugée compréhensible compte tenu de leur histoire, celle du quatrième est qualifiée de trahison d’autant plus inacceptable qu’il reste toujours membre de l'Otan. La punition infligée à ce membre du Conseil de Sécurité explique la posture du Sénégal. N’ayant pas non plus rejoint la coalition comme du reste tous les autres pays francophones d’Afrique, il donne le change en proclamant haut et fort (2003) s’inscrire dans le modèle américain qui n’aurait mis qu’un siècle pour incarner la démocratie et le développement contrairement à l’Europe. Une affirmation remise pourtant en cause par les travaux de A. Maddison (Ocde). Il rajoute deux couches en revendiquant une part de marché plus importante dans la gestion de la banque centrale (2006) régionale puis en exigeant le retrait de la base militaire française (2010). Cela suffit pour le classer dans un autre axe du mal prononcé par la principale cible des punitions américaines accusée vouloir insidieusement réorganiser l’Otan en sa faveur au lieu d’en démissionner ne serait-ce que par cohérence avec son choix de ne pas participer à la coalisation contre l’Irak.

Au-delà de ces péripéties, le principal effet de la tragédie du 11/09 sur l’Afrique surtout francophone est la chute de l’indice démocratique au point d’y structurer une Kaki Belt en moins de deux décennies. Rien que depuis 2000, 42 push en Afrique dont 26 dans les pays francophones. En cause, la multiplication d’erreurs (Libye) et des pièges (Syrie, Sahel) découlant de la sentence prononcée par C. Rice provoquant instabilité, conflits et coups d’état, jusqu'au retrait forcé des bases militaires. Il n’en fallait pas plus pour créer les conditions d’un changement de régime grâce à une nouvelle procédure de sélection d’autant plus subtile et sophistiquée qu'elle passe toujours inaperçue : dès que l'un des plus prestigieux et influenceur Think Tank du monde l'invite à une conférence, il est adoubé par "l'Etat c'est Moi" en fonction. Le succès est si impressionnant que le principe de répliquer ce stratagème est officialisé : tous ceux qui aspirent à la fonction exécutive suprême doivent désormais être présélectionnés à l'issue d'une conférence. On connait la suite : jamais son maître-à-penser n'a eu autant d'influence en Afrique alors que celle-ci déclinait brutalement partout ailleurs. Une influence qui l’autorise même à s’opposer à tout transfert des attributs de souveraineté monétaire au niveau régional particulièrement en Afrique de l’Ouest.

Voilà comment tant de démocraties se transforment en kleptocratie ou de marché, kakistocratie ou sélective, ploutocratie ou pluraliste. Rien d’étonnant que le peuple sénégalais clame de nouveau en 2024 « Ça Suffit ! Je Suis la Démocratie !

5. Autres Étude Cas À Soumettre Lors Du " Sommet Sur L’Avenir De La Démocratie "

La principale leçon tirée de l’expérience sénégalaise est d’en faire une étude de cas à l’occasion du "Sommet sur l’Avenir de la Démocratie " de ONU80 dans l’espoir d’encourager d’autres pays à partager leur cas. De préférence dans au moins chacune des catégories suivantes.

• Système de gouvernement non démocratique : ce sont des pays qui assument ouvertement ne pas être des démocraties. A titre d’exemple : Oman, Émirats arabes unis , Qatar , Brunei , Afghanistan, Vatican…

• Démocratie de marché : ce groupe concerne nombre de pays classés selon l’indice EIU comme « démocratie parfaite (Full) ou imparfaite (Flawed) . Exemple : Canada, Allemagne, Australie, Suisse, Taïwan…

• Ex Empire souhaitant sans l’avouer retrouver leur possession ou glacis (hinterland) : UK, France, Espagne, Portugal, Italie, Grèce, Russie, Japon…

• Kakitsocratie : Pays ayant provoqué ou subi un coup d’état depuis 2000

• Polyarchie : tous les autres

29/08/2025

Sams Dine Sy Retraité. Ancien facilitateur en Policy Analysis et Prospective